今回からちょっとずつサーバ管理者としての話も含めて色々連載していきます。魁!サーバ管理者への道!

ということで初回はサーバを立てるときにあるあるな話でも投げておきます。

◆サーバを立てるときに何が必要?

実際、サーバは立てて終わるだけでなくサービスの提供元として責任が出てきたりと色々あるわけです。費用?マシン??他にも多々。

・サーバ本体(クラウドVPSでもいい)

もうVPSで良いという人はここらへんすっ飛ばしてください。

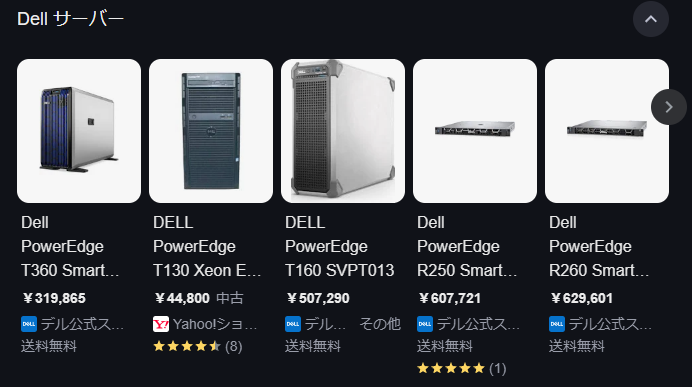

サーバ本体が必要ですね?ということでコイツがないと始まりません。そして新品で買うと…

31万!4万!50万!…、高くね?

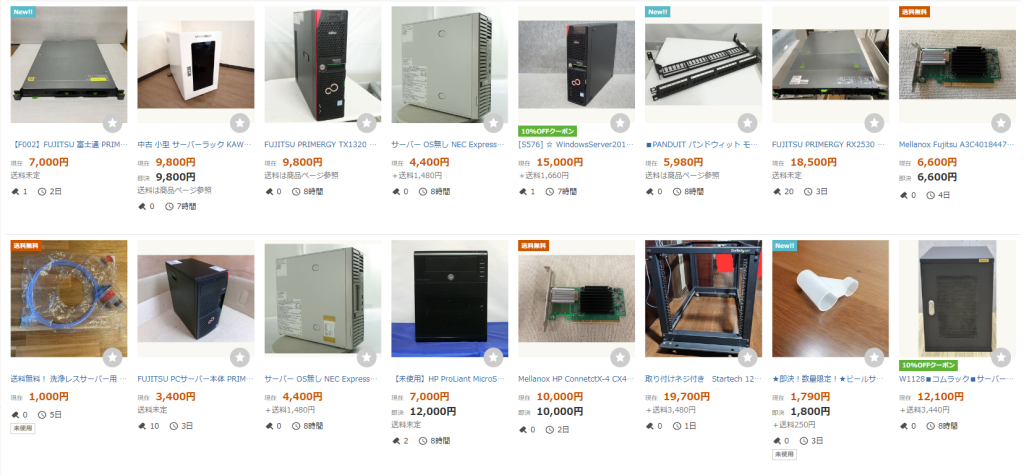

そうです。普通に買うと高いので、ヤフオク等で法人や行政のリース切れPCを狙います。

ここで出てくる第一の罠は「OS無しの激安品」です。まずOSがないと起動してもBIOSまでしか進みません、というか進めません。また、「Linuxがあるからいーじゃん」と思っても、肝心のLinuxをマスターするまでにメチャクチャ時間が掛かります。ということで改めて、「OS無しは罠」です。(Linuxに慣れているとかは除く)

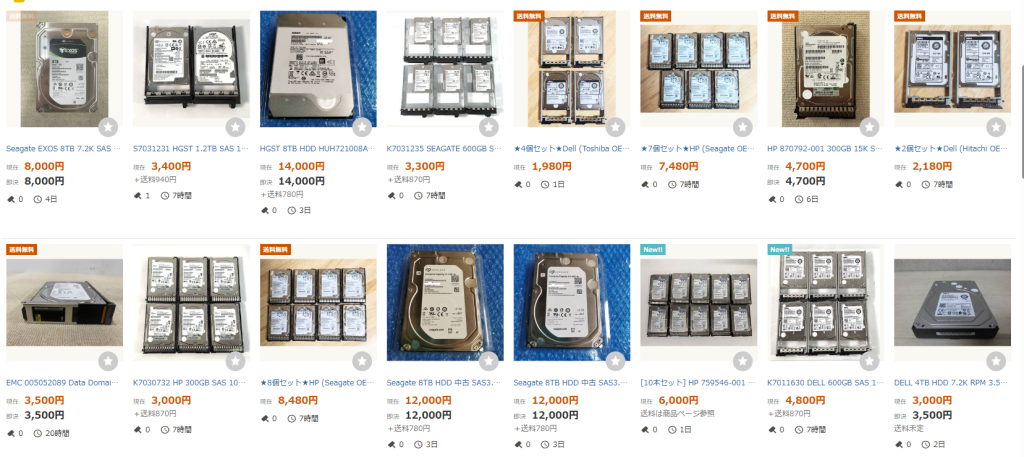

そしてもう一つは「ストレージなしの激安品」です。OSがない≒ストレージもないことは多々ありますが、ストレージがないということは別個で確保しなければなりません。サーバのストレージにはSASもしくはSATAのものを使うことが一般的ですが、SASのHDDは買う際にそこそこ高い出費を強いられます。

大体300GBが6個で3000円(ただし落札ではない)とか色々ありますが、1TB超えは1万円超えはざらにあります。

ここで大量の出費をしてはヤフオクで安く買っても意味がありません。ほどほどに。ということで「ストレージなしは罠」です。(もう持ってるとかは除く)

ここまで来て「サーバが面倒と思った」方、あなたはまだ引き返せます。また、ストレージとか自分で調べて買える方、あなたはもう沼に入ってます。遠慮なくIYHしましょう。

ということでここまでは余談です。特段何か無ければVPSで良いです。というかもうVPSの方が楽です。

※そもそもVPSが良い理由

自宅サーバの場合はVMでスタックを組んだとしてもホスト側の性能に左右されます。限界を超えてVMを展開させるようなことはまずできません。そういう面ではホスト側の制約が少ないVPSを使うことのメリットが大きいです。また、自宅にある時点でBCP(要はビジネス的な観点での可用性・サービス継続性)やSLA(サービスの提供レベルの確保)といった部分が担保できないので特段理由がなければVPSで良いです。

※SLAやBCPが分からない場合

素直にVPS使いましょう。

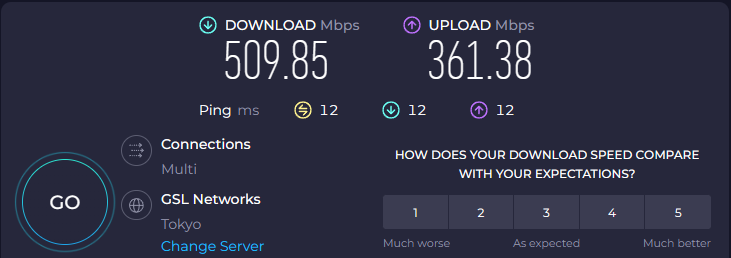

・強めのネット回線

いわゆるVDSLや自称光回線の場合は帯域や設備が耐えられないのでおすすめしません。仕事をするにあたって支障のないレベル(最低でも10Mbpsは出る必要がある)でなければサーバが動いたとしても外に通信が出にくくなります。

とりあえず通信をしっかり確保しましょう。強いサーバがあっても通信が弱いとお陀仏です。

・動かしたいもの

信濃路misskeyサーバやこのブログのように、外部に向けて見せたいものをあらかじめ調べたりしておく必要があります。たぶんこの記事を見ている人はもう見せたいものが決まっているはず…。

◆サーバ運営って大変なの?

そんなに大変ではないです。ただ、普段からOSのアップデートやセキュリティの調査はある程度やっておく必要があります。※頻繁でなくてもいい。 特にWindows機でホストする場合、定期的にWindowsUpdateの再起動があるので、放って置いたまま更新されて…というのに注意しなければなりません。

また、何か問題が起きた時に調査する能力や行動の瞬発力といったところもかなり大事で、とにかく素早く問題解決をしないとサービスの提供に問題があると見なされます。安定稼働できるための調査や諸々の選定等、しっかりと計画性を持ってやる必要があります。

◆仮想マシンは比較的楽

環境を立てる際に仮想マシンをホストすると、それぞれ分けていくことでホスト側の環境を汚染することなくサービス用の環境を立てることができます。ベースのスペックがそれなりに要求されますが、コンテナと違ってOSもひっくるめて包括的に環境をまとめておけるので、スペックに余裕があれば積極的に仮想マシンを使いましょう。

また、コンテナを使う場合、自分でイメージを立ち上げていく必要があったりネットワークの設定(主にルーティング)が必要になったりします。そのあたりも含めてコンテナにするのか仮想マシンにするのかの選定もやっておかなければなりません。

◆VPSは意外と取り回しにくいところがある

イメージを取りたいが上手くスナップショットが取れてない、スケールしたいが料金が倍々ゲームになっていく…、といった形で利用するVPSによっては取り回しがしにくいところがちょっとあります。結局共用のサーバだったりするので、リソースを食いつぶすとすぐ使えなくなったりとそのあたりも考慮しなければなりません。

このブログ自体はさくらインターネットのレンタルサーバを使っていますが、misskeyのサーバはスケールや帯域を考慮し自宅のサーバで運営しています。それなりにスペックが要求される用途では自宅サーバを選ぶ、VPSを違うところにする等うまい具合に分散しておくのがベストです。

VPSといえば、misskey.ioに使われているvultrの評判が良いらしいです。ConoHaは帯域が狭いとのこと…。

https://chienomi.org/articles/linux/202303-misskey-stellanaut.html

また、一昔前はmisskey.ioのサーバはオンプレでした。

https://blog.arkjp.net/2020/12/%e8%b2%a0%e8%8d%b7%e5%88%86%e6%95%a3%e3%81%a8%e5%86%97%e9%95%b7%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

ということでサクッと(なってないんですが)サーバ運営に諸々必要な第一段階でした。

コメント

気になる情報。VPS周りや続きなどを聞きたい